2.2 會議室的布局、照度、音響效果

2.2.1 會議室的布局

影響畫面質量的另一因素,是會場四周的景物和顏色、以及桌椅的色調。一般忌用“白色”、“黑色”之類的色調,這兩種顏色對人物攝像將產生“反光”及“奪光”的不良效應。所以無論墻壁四周、桌椅均采用淺色色調較適宜,如墻壁四周米黃色、淺綠、桌椅淺咖啡色等,南方宜用冷色,北方宜用暖色,使所提供的視頻電平近似0.35V。攝像背景(被攝人物背后的墻)不宜復雜,否則將增加攝像對象的信息量,不利于圖像質量的提高。可以考慮在室內擺放花卉盆景等清雅物品,增加會議室整體高雅,活潑,融洽氣氛,對促進會議效果很有幫助。

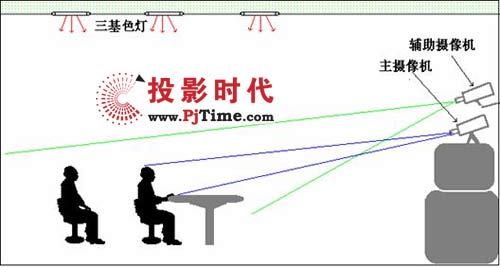

從觀看效果來看,監視器的布局常放置在相對于與會者中心的位置,距地高度大約一米左右,人與監視器的距離大約為4-6倍屏幕高度。各與會者到監視器的水平視角應不大于60度。所采用的監視器屏幕的大小,應根據會議電視的數據速率,參加會議的人數,會議室的大小等幾方面的因素而定。對小型會議室,只需采用29寸至34寸的監視器即可,或者大會議室中的某一局部區采用;大型會議室應以投影電視機為主,都采用背投式,可在酌情選擇電視機的大小,最好將電視機置于會議室最前面正對人的地方。

攝像機放置的最佳位置應與監視器的位置基本相同,揚聲器的位置可放置在會議室的四角,實際中常常是掛在四周的墻上。

2.2.2 會議室照度

燈光照度是會議室的基本必要條件。攝像機均有自動彩色均衡電路,能夠提供真正自然的色彩,從窗戶射入的光(色溫約5800K)比日光燈(3500K)或三基色燈(3200K)偏高,如室內有這兩種光源(自然及人工光源),就會產生有藍色投射和紅色陰影區域的視頻圖像;另一方面是召開會議的時間是隨機的,上午、下午的自然光源照度與色溫均不一樣。因此會議室應避免采用自然光源,而采用人工光源,所有窗戶都應用深色窗簾遮擋。在使用人工光源時,應選擇冷光源,諸如“三基色燈”(R、G、B)效果最佳。避免使用熱光源,如高照度的碘鎢燈等。會議室的照度,對于攝像區,諸如人的臉部應為500LUX,為防止臉部光線不均勻(眼部鼻子和全面下陰影)三基色燈應旋轉適當的位置,這在會議電視安裝時調試確定。對于監視器及投影電視機,它們周圍的照度不能高于80LUX,在50~80LUX之間,否則將影響觀看效果。為了確保文件、圖表的字跡清晰,對文件圖表區域的照度應不大于700LUX。

2.2.3 會議室的音響效果

為保證聲絕緣與吸聲效果,室內鋪有地毯、天花板、四周墻壁內都裝有隔音毯,窗戶應采用雙層玻璃,進出門應考慮隔音裝置。

根據聲學技術要求,一定容積的會議室有一定混響時間的要求。一般來說,混響的時間過短,則聲音枯燥發干;混音時間過長,聲音又混淆不清。因此,不同的會議室都有其最佳的混響時間,如混響時間合適則能美化發言人的聲音,掩蓋噪聲,增加會議的效果。具體混響時間的計算公式如下:

T=KV/{S[-2.3lg(1-a)]+4MV}

式中:

K為房間形狀的參變數,一般取0.161;

V為房間容積(m³);

S為房間內吸聲物總表面面積(m²);

a為室內平均吸聲系數;

M為空氣衰減系數;

T為混響時間(s);

會議室的高度大約在4m的情況下,容積<200m3的最佳混響時間為0.3~0.5s,200~500m3時為0.5~0.6s,500~2000m3為0.6~0.8s。

2.2.4 會議室的電聲設計

按國家標準要求,裝有電聲設備的廳堂必需進行建筑聲學及電聲設計。廳堂的音質特性是建筑聲學和電聲電聲的綜合效果,建筑聲學是電聲的前提, 搞好建聲設計是很重要的。

廳堂內的背景噪聲高低影響語言清晰度和聽音效果,一般在廳堂內最小聲級的位置上,信噪S/N大于30dB,才不至于對清晰度有明顯影響,信噪比提高到50dB,就可以獲得高質量放聲,一般廳堂內的語言電聲系統的平均聲壓級約為70dB左右。背景噪聲又是廳堂電聲系統節目源的動態下限,直接影響到聽眾的聽音效果。根據國際標準噪聲評價數NR曲線,它是評價噪聲煩惱和危害的參數。各類廳堂及專業用廳堂內噪聲允許值以及根據我國一些廳堂實際噪聲水平和設計所采用的指標多為NR40以下,為保證有足夠的信噪比,要求所有廳堂內主生噪聲的設備如空調,可控硅調光設備等全部開啟的情況下,空場背景噪聲應滿足評價數小于或等于NR35。

隔聲隔振措施

廳內應有良好的隔聲隔振措施, 隔聲隔振指標按GB3096-82《城市區域環境噪聲標準》居民文教區執行即:晝間50dBA,夜間40 dBA。

建筑聲學指標

各廳內建筑門窗、玻璃、座椅、裝飾物等設施不得有共振現象,廳內不得出現回聲、顫動回聲、房間駐波和聲聚焦等缺陷。混響時間見下表:

頻響范圍(Hz) 混響時間(S)

多功能廳: 250-8000 1.2-1.8

夜總會: 200-10000 1.2-1.5

杜比立體聲影院: 200-10000 1.0-1.5

真視通

真視通 億聯

億聯 奧威亞錄播

奧威亞錄播 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime