2016年已經劃上句號。對于商業顯示行業而言,這一年有些前高后低:即預期增幅低于市場實際表現。尤其是液晶顯示和拼接產品市場,正在迎來更多的行業變數。所以,如果說2017年商顯市場的最大趨勢,那么就莫過于“躁動與不安”的內心焦灼了。

1. 液晶大周期的驚人一跳

液晶商顯行業要“三年打魚、兩年曬網了”——這是2016年底,業內人士對2013年以來液晶商顯行業的最好的總結。

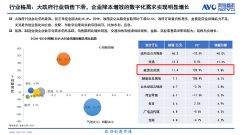

這個總結的行業有兩部分:第一,2013-2016年這個階段,在大尺寸液晶產品價格下滑的背景下,液晶商顯全線產品線銷量獲得極大的提升。例如,2015年55英寸商用液晶顯示產品的市場規模擴大了幾乎6成。第二,2016-2018年這一階段,液晶商顯產品市場將趨向平穩,高速增長的市場行情恐將暫時告一段落。

導致過去三年來液晶商顯市場爆發的原因很簡單:價格下滑。僅2015年一年時間,55英寸產品價格下降就達到了3成以上。這有力的促進了不同商業應用門類中液晶產品的普及。從商顯市場的需求看,商業顯示基本以大尺寸需求為主。而顯示產品的成本也會隨著尺寸增長而增加。這個規律決定了,商顯產品的普及必須以成本下降為基礎。

但是,2016年中開始,以液晶面板為核心的液晶商顯上游產品進入漲價周期。部分品類產品半年時間價格漲幅達到2-3成。同時,包括化工材料、金屬材料和LED背光源材料在內的其他上游組件,以及人工成本也在不斷提高。這些“漲價”行情,壓縮了終端企業的市場利潤,并對未來市場銷量規模的進一步提升帶來了壓力。

在液晶顯示產品價格上漲的同時,液晶商顯的競品技術卻在繼續演繹價格下滑的趨勢。例如,激光投影顯示產品,2016年均價下降超過三分之一;小間距LED屏產品中的P1.8-p2.0產品價格在2015年以來幾乎打對折。這些變化使得包括教育、工程、拼接墻、安防、數字告示等領域,液晶顯示產品開始受到更多的“競爭”。

所以,2017年液晶商顯將經歷一個“不友好的周期”。以上游面板價格上漲為基礎,以競品技術的降價和市場成熟為基本面,以液晶商顯產品在拼接縫隙、尺寸進一步大型化、高亮顯示等方面的技術體驗為瓶頸,市場必然進入低增速、高競爭的階段。

從液晶顯示核心的“面板周期”看,2016年以來的漲價主要由三個因素造成:1.大尺寸產品熱銷和全球彩電市場的復蘇,造成了需求端擴張;2.三星、LG等企業,液晶生產線向OLED線改造,客觀上造成了產能減少;3.全球液晶面板建設投產,在2015年3月份產生出三條8.5代線的高峰之后,2016-2017年,將只有臺灣群創一條8.6代線真正投入生產——其他在建產能,最快也要2017年下半年,或者年底才能初步投產。

以上三個方面的因素疊加作用,使得2017年液晶顯示的上游供給必然緊張——漲價已成定局,區別只在于漲多漲少。但是,2017年之后,尤其是從2018年中開始,液晶顯示行業有將進入一個產能擴張期:包括京東方福州8.5代線,合肥10.5代線、中電子技術下的兩條8.6代線、惠科重慶8.6代線產能會逐漸“接濟上來”,2019年初華星光電深圳11代線也會投產。——那時,液晶大尺寸市場將再贏輝煌。

這里特備要提的是合肥10.5和深圳11代線。兩條線規劃產能超過26萬塊玻璃基板每月——形成對比的是,現在全球最高世代線,夏普10代線的月玻璃基板產能只有6萬片。合肥和深圳這兩條超高代線,每片玻璃基板可以切割8塊65英寸,6塊75英寸單元——對比而言,現在主流大尺寸線,8.5代線則只能切割3塊65英寸面板。所以,無論從產能還是從主要產品的效率看, 加上惠科昆明11代線,2018年-2020年,大尺寸液晶都會迎來一個產能持續增長的“春天”。

然而,在2018年之前,即2017年液晶行業,尤其是競品技術競爭激烈的商顯市場,“暫時的寂寞和等待”是難以避免的。液晶行業漲價周期、小間距LED和激光顯示降價趨勢的疊加作用,將是2017年商顯市場最核心的規律。

Vtron威創拼接墻

Vtron威創拼接墻 臺達拼接墻

臺達拼接墻 飛利浦液晶拼接墻

飛利浦液晶拼接墻 aoc

aoc cisone啟沃

cisone啟沃 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime