2012年,全球PC巨頭聯想推出了自己的智能電視產品,進入傳統家電產業腹地開疆擴土。但是,面對這能電視給予的IT業者進入家電業的機會,家電業者并不想坐以待斃。對于傳統彩電企業,他們也在想著如何來分“PC”一杯羹。

國內最早進入電腦市場的家電企業是海爾。但是,就是這個全球第一白電巨頭,國內絕對第一綜合家電企業,卻在電腦市場摔了跟頭。雖然,電腦市場一直是代工產業的天下,作為整機廠商,主要部件幾乎可以全部外購,甚至全權委托OEM廠商設計制造,但是這并不能成為“任何人都可以輕易進入這個市場”的理由。

海爾1998年涉足電腦,此后三年連續虧損,2001年底,海爾集團放棄電腦制造,改請臺灣兩家廠商做OEM,同時海爾電腦開始斷貨,2002年上半年海爾電腦各地辦事處關閉,海爾3C連鎖有限公司被注銷。海爾電腦事業進入最低谷,自后海爾電腦放棄了原來的大干快上的思路,開始埋頭做客戶和品牌的積累。導致海爾電腦業務失敗的原因主要在于家電企業在品牌形象和管理方式上與傳統IT企業的“格格不入”。不過,對比創維、海信和TCL等企業的PC市場的拓展情況,海爾電腦目前已經算是家電PC廠商中的佼佼者。

彩電企業的IT之路并不順,但是似乎困難沒有嚇到任何一家家電巨頭。

2011年海信推出了自己的平板電腦:雖然海信更愿意稱其為I.TV。2012年,三季度創維則推出可“I.KAN”云電視主機產品。這兩款產品在形態上相差萬里。一個是具有電視功能的平板電腦,另一個是為大屏幕電視的智能應用配備的“機頂盒”。但是二者在技術體系上卻空前一致:ARM嵌入式通用計算設備。同時,海信和創維推出以上新產品的行業背景也極其相似:智能電視大普及。

據研究數據表明,2012年三季度國內彩電市場智能電視占整體消費市場的比重已經達到40%,而在兩年前的2010年,這一數據還幾乎是“零”。智能電視的快速發展得益于消費者對多樣的網絡娛樂的需求,以及以智能手機應用為關鍵市場基礎的“智能計算”技術的廣泛成熟。

無論是海信ITV還是創維IKAN,在產品定位上都依然不離“電視”,這個品牌優勢領域。但是,這不能成為決絕承認“ITV”和“IKAN”的電腦本質的理由。創維雖然明嘴上不說,卻愿意將這個機頂盒命名為“云電視主機”——套用電腦主機的概念,而不是以往的、家電領域最常用的“盒子”的概念。海信則直接的不回避ITV產品的平板電腦屬性,只是強調其是更適合陪著自己智能電視應用的“平板電腦”。

聯想曾經表示,自己的智能電視“就是PC”;微軟也在計劃將XBOX變成智能電視主機;小米已經在開拓自己的“盒子”電視市場;樂視網也對這一塊蛋糕虎視眈眈……在眾多IT企業搶食智能電視市場的同時,彩電企業以同樣的“智能技術”路徑滲透傳統PC市場,特別是滲透配合大屏幕電視機應用的,“家庭客廳娛樂PC”市場,自然是情理之中的事情。

更何況,在PC的上游市場,巨頭們早已對PC和TV的劃界不在敏感。

傳統的PC市場是以INTEL和AMD主導的X86架構CPU 為核心,建立起來的價值體系。這個體系的封閉性非常強。因為其核心CPU的供給廠家本質上只被intel一家壟斷:這不僅是因為,intel在這一市場的份額一家獨大,更是因為唯一的競爭者AMD需要INTEL眾多的x86架構的授權。為此,兩個名義上的競爭對手卻擁有很多“秘密授權協議”。

PC市場的這個以INTEL一家獨大為核心價值鏈,是更多的企業在PC市場一展身手,特別是后進者一展身手的最大麻煩。但是,這種局面卻開始出現了松口。

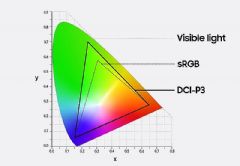

2012年6月份的時候,AMD就已經透露會在明年的APU中引入基于ARM Cortex-A5架構的TrustZone硬件安全技術.但是,AMD的計劃并不僅僅如此。AMD還將會設計基于64-bit ARM架構的處理器,首先從云和數據中心服務器領域開始。這將使AMD成為業內唯一同時擁有x86、ARM架構產品的廠商。通過此項合作,ARM會得到AMD優勢的64為計算和圖形處理計算技術的支持,令智能芯的運行水平更上一層樓。同時,AMD也將擺脫在X86架構上被INTEL授權協議桎梏的境地,同時在核心芯片能耗指標上超過對手INTEL。

AMD與ARM的聯手,被認為是PC業在CPU問題上企圖擺脫“intel”宿命的關鍵努力之一。有著類似想法的還包括蘋果公司。據國外媒體報道,據熟悉蘋果研發項目的消息人士透露,該公司當前正探索在Mac中配置iPhone和iPad所使用的芯片技術,來替代當前的英特爾處理器。

05年開始,蘋果電腦放棄了IBM處理器投身INTEL陣營。這被認為是intel徹底獲得X86架構處理器在通用PC市場霸主地位的里程碑事件。但是,此后蘋果最賺錢的產品確實使用ARM架構的智能手機和平板電腦。ARM IP核授權的方式,使得蘋果可以自己開發自己的CPU,實現了產品差異性的提升,并成為蘋果嶄新競爭力。如果蘋果在MAC等領域改用自己的ARM芯片,那么手機等業務上的諸多優勢競爭力,就會被成功轉移到通用電腦上。這符合蘋果的利益。不過實現這一點之前,蘋果首先要開發出滿足消費者需求的MAC版ARM處理器。

與CPU界的糾結不同,pc跨界革命的另一端,OS系統方面的腳步卻快的出奇。Android(安卓),谷歌最新版的操作系統,被應用中大部分的智能手機和平板電腦之上。而從安卓4.0版本開始,消費者可以發現這個系統的新變化:谷歌聲稱,4.0版本將只提供一個版本,同時支持智能手機、平板電腦、電視等設備。這將是人類首個跨越三個硬件平臺的“OS”系統。

玩穿越的不僅有谷歌,還包括OS領域的絕對老大微軟。微軟最新的Windows 8操過系統支持來自Intel、AMD和ARM的芯片架構,同時通過Metro風格界面,對平板電腦和智能手機提供更為出色的支持。。本質上,WIN8還沒有實現在X86和ARM兩大架構、PC、TV、PAD、PHONE四大設備之間實現同一版本全面兼容:但是這確實windows的目標,也是win8所表現出來的最大的“OS”系統演進趨勢。

無論從CPU為核心的硬件上,還是從微軟為核心的OS軟件方面,PC產業現在都表現出前所未有的對傳統INTEL為核心的價值體系的挑戰。不同的廠商和消費者真正在為一個不屬于INTEL的PC時代做準備:這就是智能PC時代!

實際上,最初的智能PC產品就是智能手機、后來還有平板電腦,以及智能電視——在這些領域INTEL已經處于劣勢。ARM智能陣營現在缺乏的只是一關鍵的傳統PC形態產品的突破者。

這種市場格局的轉變,給予了IT企業進入TV等家電領域的機會,也給予了TV等家電企業進入IT市場的機會。對于彩電市場“聯想已經來了”,那么PC市場“TV廠商”還有多遠呢?

電視機頂盒為什么叫盒子呢!表面看來是由于這些產品是放在電視頂上的(對于傳統的CRT產品而言),因此而得名“電視機頂盒”,簡稱盒子。但是,本質上,盒子這個概念卻包含另一層含義:盒子是用來配合電視使用的,是“看電視”的輔助設備——在應用體系中,盒子處于從屬地位,電視則處于支配定位。

但是,反叛者來了!創維I.KAN盒子的名字居然叫做“云電視主機”:這個盒子居然是“主機”,是在應用體系中居于“主要地位的機器”。盒子能成為這種電視娛樂中的主要地位機器的原因在于智能時代,賦予盒子的強大功能和眾多使命:上網、網游戲、文檔處理、智能計算、甚至家居智能控制等等。

雖然,I.KAN的最新產品依然不能成為一臺稱職的電腦:因為他的計算水平還有限,也不具有內部大容量的獨立存儲能力。甚至,比較主流的平板電腦,創維的這個盒子都不具有任何的“性能優勢”。但是,這并不妨礙我們作如下設想:

有一臺這樣的產品,win8的ARM版操作系統,具有鍵盤鼠標的輸入輸出,具有音視頻輸出,具有USB通用接口,內置硬盤,具有大容量內存和強悍的高通四核高主頻ARM cpu……但是,這臺產品不具有配套的顯示器和任何接受電視信號廣播的功能。如果消費者將這臺產品擺在客廳和電視機連接,那么這臺產品應該叫什么?機頂盒還是電腦呢?

這樣的設想并不是不切實際的空談。現在有些消費者將平板電腦和電視連接,并使用特質的鍵盤鼠標(可能是無線的)來進行輸入輸出操作,并在電視上玩游戲、看網絡大片。這種玩法和以上的假設產品的關鍵差別僅在于,平板電腦擁有觸摸屏幕,而假設中的那臺設備就是一個“老老實實”的主機而已。

實際上,彩電企業對于IT企業搶食其飯碗的做法,并不是沒有反制之道。進入2011年以來,TCL、長虹等企業都在加強智能手機市場的攻勢,海信甚至在推自己的“平板電腦電視”。這些企業不僅意識到了智能手機和平板電腦與傳統彩電和新興智能彩電配合應用的重要性,更意識到了一個“泛通用計算市場”的來臨。

就像聯想規劃中的四屏一云:PC、TV、PHONE、PAD只不過是計算設備配給了不同的形態、不同的技術和不同的應用功能的“同質”產品,他們都將在同一個互聯網上找到“相互溝通共存”的基點。

陣營如此,對于那些已經有了電視功能的非智能平板電視機,如果想上網,配一臺電腦主機有何不可?配一臺更便宜、更節能的“智能電腦主機”有何不可!未來的智能電視,智能主機和電視顯示功能像大多數分體式PC那樣屬于兩個設備有何不可?彩電企業借助智能電視,更為重要的是借助智能主機、智能電腦進入PC市場有何不可!——只不過需要把電視的尺寸最大適合桌面應用的大小,并提升智能主機的性能到高主頻四核ARM CPU而已!

IT企業進入電視市場也好,電視企業進入PC市場也好,甚至TV連上互聯網也罷,這些新行業趨勢的背后除了看得到的技術和資本力量,巨頭對未來市場的逐鹿之外,還包括看不見的監管體系的突破和重構。

從硬件角度看,傳統的電視機和電腦都屬于工信部管理,而且基本可以認為是備案制的。只需聲明自己做什么,并通過質量檢測,就可以生產。工業部門管理上的備案制,也被延伸到了網絡內容上。傳統的網絡內容也均實行備案制,網站只需聲明自己的業務范圍并符合相關政策的規定,即可開門大吉。

對比之下,廣電部門的管理方式卻大不一樣。首先廣電部門很少涉及具體的硬件產品的監管,即便與硬件產品掛鉤,廣電部門也是通過“信號加密”這種軟件方法來限制硬件產品的使用權限。本質上,廣電部門可以看做是“內容監管”機構。由于“內容”制作、傳輸的特殊性,廣電部門對內容監管如果要做到位,那么最好的方式是審查和牌照模式。即事先審查內容的創造、制作和成品,頒布許可令;對內容傳輸和供給網絡頒發許可牌照。

但是廣電部門的這種內容監管體系卻并不完整:廣電部門對內容的創作和傳播的監管在“網絡”這個新興領域都是“虛弱的”。例如,網絡視頻如果來自個人,他的適當性只由播出機構審核,其合法性主要有個人負責。這與電視劇、電影的制作完全不同。再例如,傳輸上,在網絡上傳播視頻的門檻非常之低,但是在涉及電視設備上的內容傳播,即便是通過網絡在電視上播放內容,都要經過嚴格的“牌照管理”。與數十家主流媒體都具有網絡視頻播出權不同,通過網絡在電視上播出內容的被授權者只有7家,通過傳統渠道在電視上播出內容的媒體則只有各級電視臺。廣電對內容的監管,呈現出在網絡上盡可能嚴格,但是受制于技術和歷史原因不能完全做到監控;在電視終端上,無論內容來自哪里,都實行最嚴格的監管制度——雖然這也面臨一系列技術型難題。

不同的監管體制,必然導致在電視智能化,電腦智能化,電視電腦再也無法準確做技術區分的時代,形成“監管之困”。

如果一臺產品,顯示器巨大(和主流電視機一致),采用智能電視或者智能手機類似的ARM計算架構,沒有任何電視信號接收處理功能,沒有內置網絡電視軟件,但是消費者把他放在客廳,通過自主安裝互聯網上的程序(幾乎都是免費的),欣賞很懂來自CNTV或者新浪,更或者網游自主上傳的娛樂視頻內容——那么這臺產品就是代替了原來電視機的功能,但是他是電視還是電腦卻難以得出結論。在其上播出內容、傳播內容,要遵循電腦,還是電視的規范也成為一個政策性難題。

事實上,不需要這類產品,也可以為工信部和廣電部門在監管問題上開出一道無解的題:智能電視最大的特點在于可以連接網絡,通過自己安裝軟件無限擴大功能范圍。因此,如果消費者自己開發一個網絡程序,例如不受監管的瀏覽器和視頻播放設備,隨意播放網絡上的內容,而置所謂的工信部備案和廣電總局的牌照不理,這種行為在監管上又如何定義呢?

實際上,現有的監管問題都來自于歷史的“技術局限性”。歷史上,互聯網是一個開發的、兼容的、自由的系統;但是廣電網趨勢一個從服務器到終端的單項的、樹狀應用的、局限的、封閉的網絡。問題是,現在新興應用和新興技術下,這兩個網絡已經在同一設備上被相輔相成的使用。這就導致兩種歷史脈絡形成的監管體系的碰撞和一系列就有方式、方法的不適應性。

目前,在國內年輕人花在電視機上的時間越來越少。大約擁有3成以上的年輕人已經不再使用電視機產品,而將家庭娛樂的主要精力花費在電腦上。也許,一定意義上,三網融合只是廣電網絡的一項愿景:實際的情況是,通信網絡成為IP互聯網的一部分;寬帶互聯網路接過以往電視網傳播視頻內容的責任;傳統電視網絡要么退出市場,要么進行自由互聯、雙向溝通的改造,將自己變成互聯網——三網融合不是互相融合,而是互聯網融合通信網和電視網,是電視網的改造、變遷和消亡。

總結:

站在不斷演進的智能計算技術的基礎上,智能電視只是電視廠商未來藍圖的一小步。就像PC企業在介入智能計算和智能電視領域一樣,彩電企業完全可以憑借智能電腦,進入傳統PC市場——雖然這種轉變將很艱難,但是在彩電娛樂網絡化,電視網絡逐漸被互聯網戰勝的背景下,任何行業性的壁壘都不足以阻滯技術進步帶來的產品業態、應用方式和消費者購買習慣的轉變。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime