中影國際影城北奧店7月1日正式營業。其中,四號廳采用了洲明科技16米UC-A41 LED電影放映系統——這是國內LED電影放映市場,自主品牌產品的“首單”。6月中旬完成部署,與UC-A41在 5月15日正式通過DCI檢測認證,相隔不到四十天。

“迅速拿下第一單,可見本土自主的LED放映系統是有吸引力的。”行業人士表示,電影放映系統從投影獨占,到走向LED與投影系統雙輪驅動的大幕已經拉開。

那么強的本土LED產業,為何“敗在”電影屏上

在洲明UC-A41之前,三星、LG、索尼都已經推出自己的電影屏產品,并獲得DCI認證。但是,除了三星在歐美、中東地區、韓國、我國和東南亞地區的少數影廳外,另兩家的“推廣”力度并不大。

從索尼角度看,電影放映系統其主要還是依靠自己的LCOS技術投影放映機在支撐。畢竟投影放映的主流地位,決定了作為全球四大放映機廠商之一,索尼首先需要保障LCOS技術放映機的“既有利益”。而即便強如三星、LG這樣的顯示大拿,其實在LED大屏市場的地位也是“新秀”。而且,與國內很多企業的長期關注、穩固的上下游供應鏈比較,韓國產業界在LED市場的地位要低的多。

“供給中心、產業鏈完整度、創新水平、基礎研發水平等等方面,國內LED產業都走在世界前列。但是這并不天然的讓電影屏市場,本土企業能‘先發制人’。”

原因在哪里呢?不是技術性問題,而是市場結構問題。即DCI認證并不容易。電影放映系統的DCI認證的性質很特殊:它不是行業標準、不是協會標準、不是國家標準、不是國際標準——即不是任何“第三方的官方標準”。

DCI標準由美、日等國派拉蒙、索尼電影、華納兄弟等7大片商主導的DCI標準聯盟(國際下一代數字電影機規范聯盟)制定。DCI標準的內容可分為兩個方面:第一顯示效果和技術標準;第二版權安全和技術標準。即,該標準的現實意義中最大的一塊是“全球電影大廠用此標準‘反盜版’”。而反盜版則關系到一部片子的“市場生死存亡”。——所以,這個幾個電影廠弄的標準,就成了“設備進入影院的硬門檻”:影院設備不符合DCI標準,可能意味著被片廠封鎖、無片可放的窘境。

國內LED大屏廠商拿到DCI認證,雖然在顯示效果上“技術有余”,但是在“版權”圈卻面臨“人脈根基”的問題。即LED電影屏DCI認證,真的意味著LED大屏企業進入“全新領域”。

另一方面,由于全球電影放映市場的規模有限:據統計目前全球擁有20萬塊熒幕。這不是一個很大的應用場景。所以,電影放映系統和設備天然的成為少數玩家市場。DCI標準本身的組織者,又不具有“第三方的公平使命”——這個標準是為了確保行業擁有高質量、高安全度的設備供給:只要保障了這樣一個充分的供給目標就完成任務。DCI組織并不承擔為每一個想入場者提供統一、平等的“競爭規則”的責任。

這樣的實質利益格局,決定了DCI標準多少有些“先到先得”的意味。DCI雖然規則上,并不排斥形成一個無限開放和無限接納新成員的標準體系,但是實際市場需求有限下,各種利益平衡后讓DCI不會“無限開放”。這一點也構成了本土LED大屏企業進入電影放映市場的“門檻”。

打開新天地,LED電影屏方興未艾

電影放映DCI認證的難度——無論這種困難的原因是什么——都意味著DCI認證的含金量。雖然電影放映是一個“規模有限”的市場,但是,對于少數幾個能夠提供這類系統的廠商而言這也是一個不小的“金礦”。

有行業數據認為,(2018年底)全球約有18萬塊銀幕,如果LED電影屏有5%的滲透率,LED電影屏將擁有約110億的市場規模;其中國內占三分之一份額,約為30-40億。同時,全球電影院線市場,尤其是國內市場還處于高速增長階段。

行業認為,國內電影院線熒幕數量,渴望從十三五結束的8萬塊,成長到十四五末期的12萬塊。這意味著5%的滲透率,LED電影屏或許擁有國內50億的市場規模。甚至,如果能夠實現更高的市場普及度,LED電影屏不排除取得更大市場成績的可能。

近年來,國內一線和二線城市院線市場飽和度提升、競爭日益激烈。提供差異化的觀影體驗成為一個重要的市場方向。“每一個新的大型影城,以后可能都會擁有一個LED放映廳”,行業人士認為,LED大屏是一種區別傳統觀影效果的差異化選擇。擁有LED廳,可能成為很多影院的差異化競爭點。這與國內高速發展的院線市場結合,將可能提供“比全球市場更具成長性的短期LED電影屏需求市場”。——事實上,雖然全球已經有二十多個國家試用LED電影屏,但是國內市場是安裝LED熒幕數最多的市場之一。

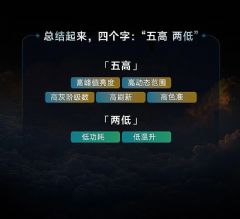

同時,不考慮成本因素下,LED電影屏在技術理論上,很容易實現8K、HDR,乃至于更高分辨率和刷新率的顯示效果。尤其是在面對3D觀看時,LED電影屏理論上在“分辨率”和“亮度”上具有比傳統放映系統強大的多的優勢。如果未來LED電影屏能充分發揮這樣的“技術優勢”,其面對下一代電影效果和技術標準時,競爭力將更為顯著。

LED屏作為電影屏還有另一個獨特好處——不占用放映廳后側的“傳統投影放映機房空間”。這可能意味著一個放映廳能多出2-4排座位。LED電影屏更高的亮度和更好的可視角度,也大大改善了后排觀影與前排效果的差距。

市場需求、技術創新、新技術標準等多個維度上,LED屏具有很好的電影市場應用前景。”業內人士指出,電影放映的LED屏化剛剛開始,的確有很多技術和市場性問題需要探索,但是這些困難掩蓋不了LED屏電影市場應用的“趨勢”。

電影放映市場,技術之爭正在“燃起”

全球LED電影屏的吃螃蟹者是三星。此后的LG和索尼也進入這一市場。LG 2020年春拿下位于我國臺灣地區的“LG全球電影屏第一個項目”。索尼在電影市場,則更重視“虛擬拍攝LED背景屏”市場的拓展。當然,索尼在DCI聯盟內算自己人,拿到DCI認證本不成問題。

現在,國內市場洲明率先拿到了DCI認證。這與洲明與巴可的合作密切相關。巴可則是全球投影電影放映機的二甲之一。實際上,國內投影電影放映機的DCI認證,中影和光峰也與巴可有緊密合作:行業戲稱“放映機市場”有一個巴可軍團。

同時,公開信息表明,利亞德也在努力申請DCI認證,有意進入電影放映屏幕市場。而從電影放映市場的規模看,“兩家本土品牌”是比較合適的格局。當然,業內也有人在呼喚本土技術標準取代DCI標準,但是這有兩個問題:1.本土標準未必能夠順利國際化,LED電影屏企業則不可能不管國際市場,這樣兩個標準反而只是空增加成本;2.產業鏈上還不支持本土類似DCI標準的確立。

對于后者有兩個原因,第一,全球范圍內好萊塢依然是內容供給的“老大”——比如,在歐盟市場,好萊塢電影持續擁有6成以上的市場占有率。恰是這種內容強勢,讓七大片廠的DCI標準,成為了事實上的行業強制標準。第二,電影放映系統的核心技術,長期看還將維持投影占主體的格局。而投影放映機中,美國TI主導的DLP技術體系占據八九成以上的份額。后者的技術壟斷優勢,也是好萊塢主導的DCI標準“強大”的原因。

電影放映DCI標準問題,本質是復雜的產業鏈問題。不是簡單的在LED大屏上技術領先,就可以另起爐灶的。”這一點進一步決定了未來電影放映設備的競爭,包括投影和LED屏,都不會是“完全開放的市場”。市場的格局特殊性和應用慣性,進一步決定了LED電影屏和投影系統的技術之爭,將“不會激烈”,反而會是“有計劃”的穩步推進。其中,各個陣營之間實力較量、既得利益博弈,不可避免。

綜上所述,電影放映市場雖然規模不大,但是“水不淺”。洲明的突破是一個新時代的標志,但不是老時代過去的信號。電影放映市場的技術競爭,更長時間還將處于“既得利益者”狀態:這也也決定了洲明這張DCI門票的含金量。

飛利浦LED屏

飛利浦LED屏 聯建光電LED屏

聯建光電LED屏 威創小間距

威創小間距 洲明小間距

洲明小間距 AET小間距

AET小間距 奧拓LED屏

奧拓LED屏 aoc

aoc 青松光電LED屏

青松光電LED屏 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime