11月3日,《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二零三五年遠景目標的建議》(以下簡稱“十四五規劃建議”)全文披露,共計提到了六次“數字化”,分別出現在“加快發展現代服務業”、“加快數字化發展”、“建立現代財稅金融體制”、“提升公共文化服務水平”、“健全現代文化產業體系”、“推動共建「一帶一路」高質量發展”六個部分。

其中值得特別注意的是,相比十三五規劃,加快數字化發展一節為新增內容:

15. 加快數字化發展。發展數字經濟,推進數字產業化和產業數字化,推動數字經濟和實體經濟深度融合,打造具有國際競爭力的數字產業集群。加強數字社會、數字政府建設,提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。建立數據資源產權、交易流通、跨境傳輸和安全保護等基礎制度和標準規范,推動數據資源開發利用。擴大基礎公共信息數據有序開放,建設國家數據統一共享開放平臺。保障國家數據安全,加強個人信息保護。提升全民數字技能,實現信息服務全覆蓋。積極參與數字領域國際規則和標準制定。

先做個名詞解釋:

數字產業化:通過現代信息技術的市場化應用,推動數字產業形成和發展;

產業數字化:利用現代信息技術對傳統產業進行全方位、全角度、全鏈條的改造。

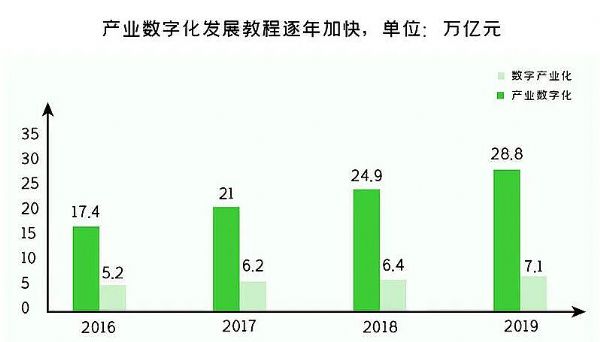

產業數字化的進程正在逐年加快。

根據中國信息通信研究院數據,2019 年中國數字產業化的增加值為7.1 萬億元,而產業數字化的增加值為28.8 萬億元,其中農業、工業、服務業數字經濟的滲透率分別為8.2%、19.5%以及37.8%。而與服務業相比,制造業的數字化進程仍有較大空間,或將成為下一片藍海。

(數據來源:中國信息通信研究院)

根據產業數字化定義,傳統企業轉型意味著企業數據架構由之前以應用為中心的模式,向以數據分析為中心的模式轉變。具體來說,是指企業利用新一代數字技術,將某個生產經營環節乃至整個業務流程的物理信息鏈接起來,形成有價值的數字資產,通過計算反饋有效信息,最終賦能到企業商業價值的過程。當今企業運用數字化相關技術和工具,推動企業轉型,從而將數字價值疊加到企業的商業價值,增強自身競爭力。

在數字化轉型的過程中,僅采集步驟就包括日志采集、設備數據采集、網絡數據采集等方式,過程中會產生海量數據資源。

這一點同樣能在政策上有所體現。

2020 年 4 月,數據要素作為一種新型生產要素首次正式出現在我國官方文件中。這意味著我國經濟的核心驅動力正在從房地產、能源等有形資源,向數據等無形資源轉變。

(資料來源:IDC)

如何使用這些海量數據資源?

首先是信息反饋,把原始的數字資產根據使用者需求進行整合、調度、模擬,輸出成可用(人類能解讀)的形式。其次是決策賦能,即將已具備可用性的數據做進一步處理,根據企業個性化需求提取、展示其中的規律并作出判斷,從而變現為商業價值。

知易行難,事實上,獲得數據資源后,數據的壟斷問題,以及數據在企業內部、企業之間甚至國家之間如何流通仍是實現數字經濟可持續發展所面臨的難題之一。

促進數據流通、提高數據使用效率,充分發揮數據整合后的潛在價值仍是當前數字化主旋律。

我們都知道,數據分為結構化數據和非結構化數據。相對于結構化數據。據統計,非結構化數據占企業數據的80%以上,并且以每年55%~65%的速度增長。可視化信息作為非結構數據的一種,隨著監控、直播的普及,數據量也與日俱增。

上海寰視網絡科技有限公司(以下簡稱:上海寰視)提出的全域可視化戰略從數據流通層面提出了解決方案。全域可視化戰略是上海寰視為實現跨域(跨地、跨業務、跨網)互聯、數據(業務、數據、平臺)融合、便利(遠程、交互)操作等具備全方位一體功能而打造的全域可視化服務云平臺。全域可視化云平臺打破地域限制實現全地域的聯通,打破運營商的限制真正實現全網段的覆蓋,打破網絡聯通形式的限制實現公網、私網、混合網的運用模式,打破各平臺之間的相互阻隔和業務平臺之間的項目阻隔,實現全域調度、全域控制、全域協作,可適用于各種不同場景下的管理模式。在海量可視信息的應用中正在改變著人們對可視信息的使用方式,讓所有可視的都形成一種無形資產,真正做到了讓可視價值流動起來,為客戶的預判和決策提供一個全感知人性化的環境。通過全域可視化實現通聯全域、便利協作的系統平臺,讓客戶更好地享受到可視無形資產帶來的實際價值。

從十四五規劃建議來看,十四五將是數字化戰略的轉型建設關鍵階段,科技技術創新以及相關產業的發展將會得到更大推動,“數據”在人工智能 2.0 時代占據著重要地位。未來,如何把握好國內的數據紅利以及充分利用 5G 等基礎架構帶來的應用優勢將會是企業數字化中需要考慮的問題。

小鳥顯控系統

小鳥顯控系統 卡萊特處理器

卡萊特處理器 威創顯控系統

威創顯控系統 Creator矩陣

Creator矩陣 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime