截至7月底,通過中央預算內投資、企業債券、開發性政策性金融等渠道,已投入資金超過1200億元。”這是縣域城鎮化補短板建設的又一個“好消息”!

行業人士指出,縣域城鎮化建設從來都是“不缺需求”、“不缺項目”,但是缺乏“資金啟動能力”的領域。隨著資金支撐的到位,以及國家發改委接連牽頭印發了城鎮化補短板等相關的文件,更多政策細節的明確,這項兼有“疫情對沖”、更具“長期發展戰略”的政策,正在成為“國內大循環”的重要落地點。

從城鎮化的新發展階段,戰略性認識縣域補短板

隨著國內城鎮化人口比例超過60%,很多專家指出,國內城鎮化已經進入“后”時期。即,國內城鎮化發展的第三階段。

國內經濟社會進入快速城鎮化階段,起始于上世紀末期。其中第一階段的主要特征是以北京成功申辦奧運會為特征的“中心城市、特大城市”加速發展——這一時期,中心城市的資源虹吸效應明顯,相當于城鎮化的“第一桶金”。

進入本世紀第二個十年,城鎮化進入第二個發展階段:即重點城市全面城鎮化。這一時期,特大中心城市的發展轉向“溢出效應”,對周邊城市群形成帶動作用;國內城鎮市場出現新一線、1.5線的概念,二線城市和三線城市得到巨大的發展。典型的標志是“地鐵城市”迅速增加,“高鐵節點城市”大干快上。

目前,國內城鎮化已經進入第三階段:這一階段的核心特征是普遍城鎮化。隨著社會生產力分布的調整和整體生產效率的提升,城市和城鎮徹底成為國家經濟的主體,城市人口比例從65%向未來85%的方向發展。且這一時期,中心城市、特大城市進入“控規模”階段,人口轉移更多的以城市群聚集和優質城市群內的縣域城鎮聚集為主導。

對于城鎮化的第三階段,典型的特征包括,例如最近提出的50萬人口城市全部通高鐵的計劃——這意味著,國內高鐵需求規模未來十余年將再次“里程翻番”。《國家發展改革委關于加快開展縣城城鎮化補短板強弱項工作的通知(發改規劃〔2020〕831號)》項目附件中(以下簡稱《補短板通知》)甚至提出“推進5G網絡向縣城延伸覆蓋”。最近一年還是只有一線城市“大規模動作的5G”項目,已經規劃到“縣城”,這體現了新一輪城市化發展階段的“更廣闊覆蓋的普遍性”。

從以上分析可以看成,第三階段城市化的主戰場,或者說難點痛點將“充分下沉”。縣城成為新一輪城鎮化發展的主要承載體,其承載能力的高低直接關系未來十年國內社會經濟的整體發展節奏。這一規律下,提出“縣域補短板”其意義之重大具有“我國社會經濟結構根本轉變關鍵一環”的意義,遠超過“疫情經濟對沖”的需求。

提升縣域城市的信息智慧水平,應怎么建設

縣城和小鎮,占城鎮人口的半壁江山!”這基本是全球人口經濟分布的一個規律。也就是縣城在城市化過程中的“規模意義”不亞于中心城市。這將是一個巨大的城鎮化市場。但是,顯然的一個問題是,縣城等中小城市能不能有效服務這么多的人口。這也是這一輪城鎮化著重要解決的問題。

例如,在《補短板通知》,國家提到,“黨的十八大以來,縣城建設日新月異,但新冠肺炎疫情暴露出縣城公共衛生、人居環境、公共服務、市政設施、產業配套等方面仍存在不少短板弱項,綜合承載能力和治理能力仍然較弱,對經濟發展和農業轉移人口就近城鎮化的支撐作用不足”等問題。這也就是“補短板”戰略的“抓手所在”。

發現問題就要解決問題!“財政資金、資本和土地,三個要素為重點抓手,縣城的發展行駛上史無前例的快車道!”行業專家指出,以補短板為特點和中心,新一輪縣域發展的特點將具有“高起點、統籌性、超前性”的綜合特征。其中,智慧化信息化發展,是關鍵的支撐點之一。這也是為何《補短板通知》中,重點提到縣域5G建設的原因。

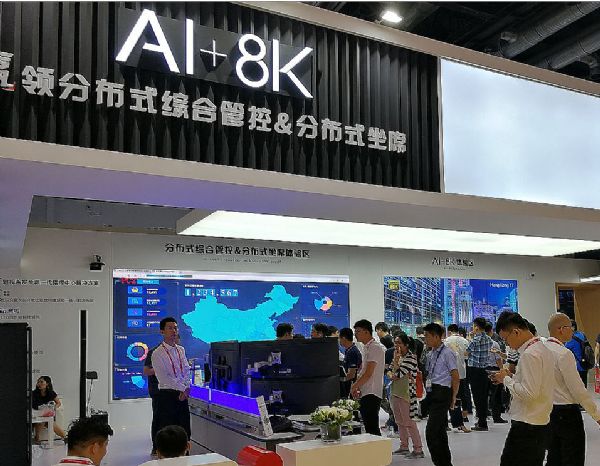

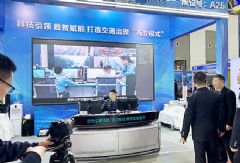

《補短板通知》附件一明確提出,“加快建設新型基礎設施,推進 5G網絡向縣城延伸覆蓋,提升縣城光纖寬帶接入速率,建設深度覆蓋的物聯網。搭建城市信息模型(CIM)基礎平臺,部署智能交通、智能電網、智能水務等感知終端,推進市政公用設施智能化。整合市場監管、環境監管、應急管理、治安防控等事項,推行‘政務服務一網通辦’‘云上政務’,推進社會治理精細化。整合教育、醫療、養老、就業、社保等信息數據系統,建設統一的基本公共服務平臺,推進公共服務供給便捷化。”

這一具體規劃有三個特點:第一,對表“一線城市信息化”的發展經驗和水平,比如物聯網、5G進入縣城和10萬人口的大鎮,這是此前極少提到的內容。第二,不僅覆蓋補短板的其他環節和項目的信息化方面,更是實現對社會經濟生活的全面覆蓋,即要建設一個高度信息化、數字化、智慧化的縣城生命體。第三,政務和政府服務、公共基礎服務為核心抓手,推動“便民”為核心的城市智慧化發展。

一定意義上,縣城智慧化的補短板、政務服務和營商數字化條件的升級,就是過去十年國內智慧城市建設經驗的進一步下沉。”業內人士指出,這等于智慧城市建設已經從此前常提到的600多個重點城市,向全國所有縣城和鄉鎮“開放”。智慧城市建設全面普及化箭在弦上,并將成為下一個十年智慧社會建設的核心之一。

縣城補短板,融資要素已經先行

為何縣域城市發展存在短板呢?除了規劃、管理、人口基礎素質等因素外,硬的資金資源瓶頸是關鍵問題。這也是《補短板通知》中重點要解決的問題。

例如,通知提出“各地區要堅持資金跟著項目走”,將地方財政、中央財政、專項債券和抗疫國債扎實的用在“實處”。《補短板通知》亦提到,準公益性及經營性固定資產投資項目要積極吸引社會資本、民間投資,健全政銀企對接機制,利用開發性政策性商業性金融或國家城鄉融合發展基金、新型城鎮化建設專項企業債券、以及PPP等新興融資形式給予支持。

其中,國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國光大銀行等六家大型銀行,將專項提供最長20年期的長期低息資金,支持縣域補短板項目建設。

與財政資金的“線性流水性質”不同,銀行和債券資金具有“強大的短期項目支撐能力”。這將解決縣城建設發展過程中,“短期大資金需求”與“地方財政資金細水長流”之間的結構性矛盾。同時,也會為社會資本提供長期、穩定可靠的優質投資資產標的。

《關于信貸支持縣城城鎮化補短板強弱項的通知(發改規劃〔2020〕1278號)》(以下簡稱《補短板信貸通知》)中提到,“支持新一代信息基礎設施建設項目,包括建設5G網絡、物聯網、車聯網和骨干網擴容等。支持市政公用設施數字化改造項目,包括改造交通、公安和水電氣熱等領域終端系統等。支持大數據設施建設項目,包括建設集約化數據中心、供應鏈數字化平臺和產業數字化平臺等。支持網絡安全防護體系建設項目。”

這些收益型智慧化項目,將更多從社會資金,特別是國有銀團貸款中獲益。”行業人士指出,六家銀行總行每年分別安排一定規模的信貸額度,專項用于支持縣城城鎮化補短板強弱項項目,“解決了資金來源問題,縣城升級之戰就打贏了一半”!同時,《補短板信貸通知》允許“有條件市縣可成立政策性風險補償基金或擔保公司,為借款人融資提供增信服務”,將進一步提升縣城補短板建設的投融資市場活力,獲得加倍效果。

綜上所述,以縣城補短板為核心,新一輪城鎮化大趨勢下,智慧縣城建設正在進入“快車道”。以資金安排的逐漸解決為抓手,縣城躍上智慧社會建設的“C”位不是不可能。這對于商業顯示、大屏工程、新型創新智慧信息設備產業都是巨大的利好,必將形成一個覆蓋數億人口的嶄新縣城和鄉鎮智慧化新市場。

Vtron威創拼接墻

Vtron威創拼接墻 臺達拼接墻

臺達拼接墻 飛利浦液晶拼接墻

飛利浦液晶拼接墻 aoc

aoc cisone啟沃

cisone啟沃 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime