近年來,山東省濰坊市認真貫徹中央政法委和省委市域社會治理現代化部署要求,著力打造“一領三融六化”(一領,即黨建引領;三融,即網格化、綜治中心、雪亮工程融合推進;六化,即網格化服務管理精細化精準化、綜治中心實體化實戰化、雪亮工程一體化智能化)社會治理新模式,取得階段性成效。

加強黨的建設,充分發揮黨組織在社會治理中的領導核心作用

重塑組織架構,提升治理引領力。落實各級黨組織有關負責人兼任綜治中心負責人制度,在綜治中心建立黨組織,將入駐部門的人員納入黨組織的領導之下。形成橫向到邊、縱向到底、條塊結合的基層黨建工作網絡,確保黨對社會治理的領導堅強有力。

建實網格黨支部,發揮戰斗堡壘作用。按照城市1-2個居民小區、常住居民500戶左右的規模,合理設置網格,堅持“一個網格對應設立一個黨支部或黨小組”。實行社區“兩委”成員、專職工作者擔任網格黨支部書記,建立綜合執法力量和街道干部、駐區黨委黨員干部聯系包靠網格制度,實行“網格吹哨、部門報到”,使網格黨組織成為維護和保障居民權益的“頂梁柱”。

建好網格服務站,構筑共治新格局。按照不低于15平方米的標準,在城市社區網格規劃建設網格服務站,整合黨建、治理、服務等功能。依托網格服務站,吸收網格居民代表、單位黨組織、社會組織共同參與網格事務管理,網格黨支部與公共服務力量、居民自治力量、社會參與力量協同聯動,共同為群眾辦好事、解難事,實現了基層黨建與社會治理的深度融合。

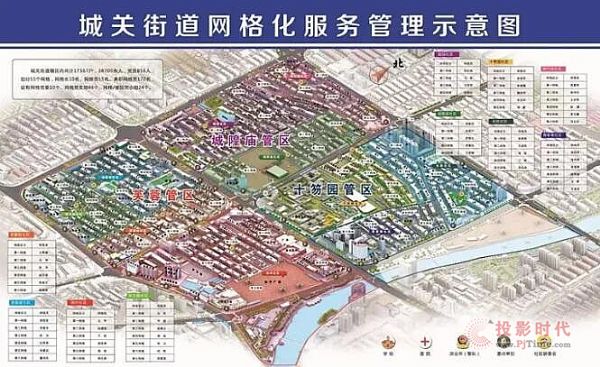

推進網格化服務管理精細化精準化,夯實社會治理基層基礎

創新“網格化+紅色物業”,寓治理于服務之中。針對老舊小區管理難、民怨大、社會化物業不愿接等問題,大膽探索“社區辦物業、網格管物業”模式,推進“紅色物業”建設,打造“鳶都紅管家”品牌,由社區書記兼任社區物業公司負責人,社區網格長、小區困難群眾等為物業公司工作人員,同時兼任所屬網格的網格員、信息員,組成了1.1萬人的“紅小二”服務隊,統籌推進公共服務、脫貧解困、隱患排查、矛盾化解等工作。目前,全市已成立125家社區物業公司,老舊小區物業服務覆蓋率達到98%。

創新“網格化+平安指數”,將風險隱患解決在最基層。依托綜治中心平安指數信息模塊建立“平安指數”全域發布機制,將社會穩定、治安案件、刑事警情、公共安全等指標納入指數評價體系,平安指數測算結果及時推送到全市12044個網格,指導21118名網格員有針對性地落實整改,用最低的成本、在最低的層級解決風險隱患。

創新“網格化+聽證法”,實現矛盾糾紛就地化解。堅持發展新時代“楓橋經驗”,在一個或多個網格建立一支聽證隊伍,將網格員及其他熟悉情況的人員納入隊伍,發揮網格員的“調解員”作用,建立網格員主責化解“微風險”機制,對網格內發現的疑難復雜糾紛,及時上報導入聽證程序,做到“群眾的事”讓“群眾來評”,切實提高了化解矛盾糾紛的成功率。今年以來,全市累計排查矛盾風險8273件,調解成功率99.9%。

推進綜治中心實體化實戰化,創新社會治理工作平臺

整合資源要素,推進群眾解憂“最多跑一處”。堅持“聚掌成拳、聯動融合”理念,進一步加強綜治中心實體化實戰化建設。縣、鎮兩級綜治中心統籌基層公安、司法、信訪、調解、法律服務等資源力量,實行多部門聯合進駐,推進與矛盾糾紛多元化解中心、公共法律服務中心、信訪接待中心等融合建設,實行多中心一體化運作、實戰化運行、組團式服務、抱團式治理。目前,各級綜治中心專兼職工作人員達到1263名。

健全運行機制,推進“流程再造”。研發了全市統一的綜治信息系統,依托信息化平臺,建立群眾訴求和矛盾問題源頭發現、層級上報、分析研判、分流交辦、檢查督促、結果反饋的閉環式工作鏈條,在全市形成以市綜治中心為指揮調度中心、縣市區、鎮街綜治中心為實戰平臺、村(社區)綜治中心為底座的社會治理四級架構。

強化大數據應用,推進“智輔決策”。市綜治中心組織基層及有關部門對人口數據、治安數據、矛盾糾紛數據等基礎數據進行動態采集、實時更新,并建立數據倉庫。市綜治中心大數據分析平臺對數據倉庫中的社會信息要素進行匯總分析,實現動態預測預警,為社會治理精準施策提供數據支撐、智能支持。截至目前,共采集各類人口數據421萬余條,房屋數據213萬余條;排查調處矛盾糾紛事件7.1萬件。

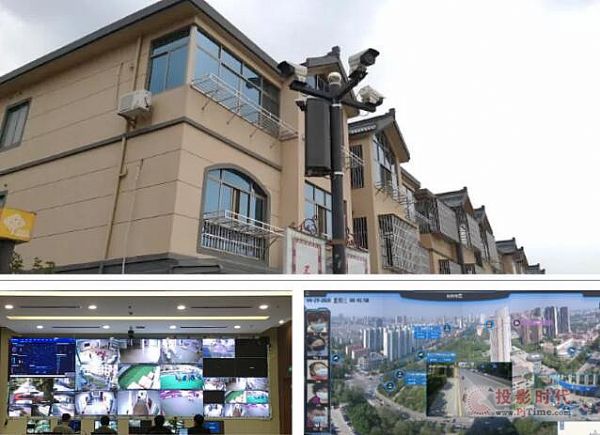

推進“雪亮工程”一體化智能化,提升社會治理科技化水平

增點擴面、夯實基礎。強力推進視頻監控建設,推動城市公共安全區域實現視頻監控全覆蓋;按每個自然村不少于6路的標準,在農村地區安裝視頻監控探頭。目前,全市視頻監控探頭達到31萬余路。

聯網共享、三圈防控。在全市部署開展深化公共安全視頻監控聯網工作,市公共安全視頻聯網平臺接入公安、交通、教育等政府部門及重點行業公共安全視頻25萬路,聯網總量居全省第一。推進市際周邊、縣際周邊、派出所轄區周邊“三級視頻防控圈”建設,布設市級視頻防護圈點位83處、縣級233處、派出所轄區周邊1069處。

智能應用、服務實戰。在火車站、汽車站、廣場等重點部位安裝142套人像采集前端設備,在主城區安裝40臺增強現實攝像機,匯聚整合城市高空球機362臺,加快車輛特征識別、人像比對、行為分析等智能應用,實現了對人員密集區域、重點場所、要害部位風險隱患的自動感知、預警防范、目標追蹤等。來源:山東長安網

真視通

真視通 億聯

億聯 奧威亞錄播

奧威亞錄播 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime