信息技術在教育行業的快速滲透引發了廣泛的國際關注,信息技術不僅在改變著教育的形態、學習的方式,而且已經開始深入影響到教育的理念、文化。新形勢下教育變革勢在必行,推進教育信息化對于持續提升我國教育發展水平,搶占未來教育國際競爭制高點具有重要意義。

除了深受技術影響以外,教育還是受政策強影響的行業。目前教育行業進入政策頻發期,教育信息化進程進一步加速。

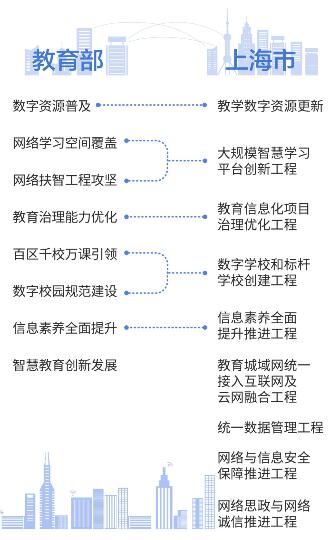

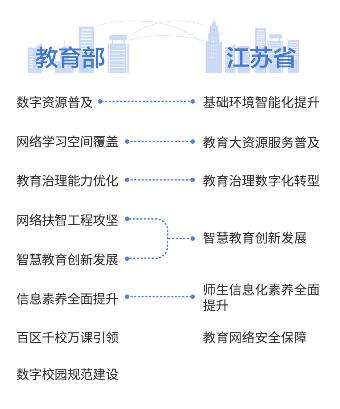

繼教育部出臺《教育信息化2.0行動計劃》后,各省市相繼根據各自的實際情況,積極響應號召,制定了具體實施計劃。目前,上海、江蘇、山東三地已完成了相關文件的印發。仔細對比三地的政策可以發現,在與教育部保持基本目標一致的基礎上,各地實施行動計劃的重點有所不同。

上海市行動計劃

上海市在教育信息化2.0行動八項實施計劃的基礎上,加入了“網絡思政與網絡誠信”的推進工程,為深入推動中國特色社會主義思想進教材、進課堂、進頭腦,進一步推進網絡思政主陣地“易班”建設,加強網絡黨建平臺建設,形成融合教育培訓、管理服務、監督檢查為一體的思想陣地,建立文明誠信上網的自約束機制。

一、融合創新 眾創眾籌

推進數字教學資源建設與應用,加強與課程思政、學科德育的融合創新,推動各類教學資源創生和機制創新。探索基于知識圖譜的智能化、自適應學習方式,打造教學資源眾籌眾創、統一標準、開放建設的上海方案。

二、三網整合 資源匯聚

基于上海教育城域網和上海教育云平臺,打造教育網站群平臺,促進上海教育系統網站規范整合。大力推進學習資源“供給側改革”,形成匯聚社會資源、打造教育品牌、統一學習檔案的大規模智慧學習平臺,擴大上海優質教育資源輻射范圍。

三、對口支援 精準扶智

支持“三州三區”深度貧困地區特別是上海對口支援地區教育信息化發展,促進教育公平和均衡發展,有效提升教育質量,推進網絡條件下的精準扶智,服務國家脫貧攻堅戰略部署。

四、教育政務“一網通辦”

建立上海市教育信息化項目圖譜, 以信息化項目建設和應用水平提升帶動教育治理能力優化。按照上海市“一網通辦”工作要求,深化教育政務服務平臺建設,形成基于互聯網、大數據、人工智能等新技術的教育治理新模式。

五、建設信息化標桿學校

市、區聯合,探索面向未來的新時代教育信息化應用標桿學校建設。為改善上海各教育單位、高校、中職學校信息化水平發展不均衡的現狀,探索具有上海特色的信息化共建新模式, 推動計算資源和信息化服務共享,支持信息化建設托管。

六、完善建設標準 推動數字學校建設

完善并實施數字學校建設標準,推動并指導各級各類學校開展數字學校整體建設。以面向師生的個性化和多樣化服務為理念,推進基于物聯網的校園感知環境、智慧安防、智慧后勤建設,提升學校安全管理能級。推進學科數字實驗室、創新實驗室、虛擬實訓環境、數字場館、智慧學習中心建設。

七、教育變革促進信息素養提升

充分認識到信息素養培育對于落實立德樹人目標、培養創新人才的重要作用,進一步培育和提升師生信息素養。探索推進入工智能環境下的教師人技協作支撐體系建設和課堂教學變革,全面促進信息技術與教育教學融合創新發展。

江蘇省行動計劃

江蘇省在基礎環境智能化提升的基礎上,實現教育大資源服務普及和教育治理數字化轉型,并將智慧教育創新發展應用到網絡扶智工程攻堅,全面促進教學效率和師生信息化素養的全面提升。

一、名師名校 雙管齊下

建設省級教育專網,教育行政部門、學校全部接入教育專網,實現省、市、縣、校互聯互通。打造基礎教育“網絡名師工作室”和“名校網絡課程”,建設中小學數字化教材,研制中小學人工智能讀本。開發學前教育、家庭教育資源,拓展職業院校虛擬仿真實訓等數字化教學資源,推動高校在線開放課程建設。

二、實名制網絡學習空間

推進實名制網絡學習空間建設,推動師生實現“一人一空間、人人用空間”。與已有系統的互聯互通,實現空間數據的匯聚共享及學習數據的采集分析。加強網絡學習空間普及應用,指導師生、管理者和家長利用空間開展日常教育教學活動。

推動全省各級教育平臺一體化建設,實現國家、省、市、縣平臺互聯互通及資源開放共享。優化“平臺+資源”服務模式,構建互聯互通、眾籌眾創、開放共享、協同服務的數字教育大資源服務體系。

三、空中課堂 城鄉結對

建設名師空中課堂,統籌全省名優教師資源,打造網絡學習平臺。建設城鄉結對互動課堂,實現城區優質學校與鄉村資源同步共享。建立個人終身學習電子檔案,推進學分銀行建設,面向社會公眾提供教育服務,支持終身學習。

四、教育管理數字化

建設省級教育大數據中心。整合全省各類教育管理信息系統,推進各級教育管理信息系統的應用集成,實現全省數據“數入一庫、數出一門”。探索互聯網+教育服務模式。深化教育管理信息化應用,加快教育政務的數字化轉型,推進教育系統辦公數字化。

五、智慧教育生態建設

完善智慧校園建設指南和評價體系,構建以學習者為中心的智慧校園生態。加快智能化教學終端建設,建設在線智能教室、智能實驗室、虛擬工廠等智能學習空間。推動智能助理、機器人、智能評價等關鍵技術在教育教學中的深度應用。開展基于數據的學生學業水平和綜合素質過程性和發展性評價,支持自適應學習。

八、師生信息素養同時提升

啟動“人工智能+教師隊伍建設行動”,開展教師大數據應用能力培訓,推動教師主動適應新技術變革,積極有效開展教育教學。

加強學生課內外一體化的信息技術知識培養。推動高校開設互聯網、大數據、物聯網、人工智能等專業,培養數字經濟復合型人才,全面提升學生信息素養和實踐創造能力。

山東省行動計劃

山東省在實現教育信息化2.0的進程中,結合山東本地教育實況,搭建縱橫貫通全省的平臺矩陣,共同構成全省“互聯網+”教育大平臺。構建創客教育生態體系,培養創新人才。

一、三級平臺互聯互通

建設數字教育資源公共服務體系,實現省、市、縣三級教育公共服務平臺的互聯互通、共建共治,以協同方式面向全省提供數字教育資源公共服務。

深入開展“一師一優課,一課一名師”活動,推進復合型數字課程和伴生資源建設,基于知識圖譜建設標準試題庫。鼓勵高校共建優質課,開發具有山東特色的精品在線開放課程,實現校際課程資源共享。進一步擴大優質資源覆蓋面,推動教育專有資源向教育大資源轉變。

二、利用新技術 構建平臺矩陣

應用5G、IPv6等新網絡技術優化學校網絡運行環境、提高人均寬帶和師生運用體驗。打造“山東省教育大數據平臺”,縱向對接教育資源公共服務平臺和教育管理公共服務平臺,橫向對接學校智慧校園平臺和其他各類應用平臺,縱橫貫通構建全省的平臺矩陣。各平臺互聯互通、數據共享,共同構成全省“互聯網+”教育大平臺。

建立網絡學習空間標準模型,全面推動網絡學習空間建設與應用,實現網絡學習空間全覆蓋。

三、齊魯在線平臺 促進教育均衡

搭建齊魯教育在線平臺,將優質資源輸送到農村學校和偏遠地區,促進網絡條件下的教育資源均衡配置。

確定一批薄弱學校作為在線教育幫扶對象。面向全省中小學校遴選名校、名師,組建100個在線教育扶智團隊,與幫扶對象結成對子,著力提升薄弱學校師資水平。

四、三管齊下 優化教務管理

提高教育管理信息化水平。建立教育管理信息系統,通過數據分析、反饋,改造優化工作流程,提升管理治理能力。創新教育大數據應用,利用人工智能技術建立算法模型,促進管理精準化、決策科學化。推進教育“互聯網+政務服務”,結合省政府政務信息系統整合共享,實現一站式服務。

五、創客教育與試點示范結合

建立創客教育課程體系。整合人工智能、編程教育、創意智造、機器人教育、STEAM課程等創客教育資源,結合工匠精神、勞動課程、德育課程,著力打造創客教育課程體系。

試點示范綜合推進。建立人工智能研究院,推進人工智能教育試點區域和試點學校建設。遴選10個縣(市、區)作為創客教育示范區,500所學校作為創客教育示范校。發揮示范帶動作用,構建創新人才培養體系,促進人工智能融合創新。

六、軟硬件兩手抓

加強智能教室建設,多媒體設備普及率達100%,人人擁有便攜式移動學習終端。普及數字資源中心建設,推動智慧后勤、智慧安防、智慧場館建設,建立起基于物聯網的校園感知環境,全面構建支持泛在化學習的智慧校園環境。

七、人工智能助力教學

推進人工智能技術應用。探索人工智能技術與教、學、測、評、管等教育教學主要環節的融合創新。發揮信息技術優勢,有效減輕教師負擔,提高學生學習效率,真正實現精準化、個性化教與學。

開展智慧教育建設示范活動。以創建國家級智慧教育示范區為引領,在全省范圍內遴選10個縣(市、區),承擔省級智慧教育示范區創建任務。優選100所中小學校、20所中等職業學校、10所高等學校,開展省級智慧校園示范校創建活動。2022年全省智慧校園覆蓋率達到80%,初步構建起支撐個性化教學的智慧教育環境。

八、構建師生信息素養評價體系

培育學生信息素養。制訂信息技術課程標準,落實學校信息技術課程,將信息技術納入初、高中學業水平考試。對接國家學生信息素養評價指標體系,開展學生信息素養測評,將學生信息素養納入學生綜合素質評價。

提升教師信息素養。構建適用于教師教育管理、教育教學、教育科研、培育進修的人工智能支撐體系,助力教師提高教育質量和工作效率。開展校長信息化領導力培訓,全面提升學校管理者信息素養。

總體來說,各省“行動計劃”的行動開展都是根據教育部版“行動計劃”,結合本省教育信息化發展現狀制定的本土化發展策略。從上文我們可以看到各地雖然對每項行動的策略有所不同,各種的工作重點也略有差別,但是我們也不難看出其中的共性——將技術深度融合到教育領域,變革教育方式和教學形態,實現師生與教育管理人員的全面提升。

會暢教育作為技術公司孵化的新興企業,始終以賦能教育為己任,致力于將世界領先的云視訊技術應用于教學一線,推動教育更加公平、更有質量,實現教育資源均衡配置,創造更有溫度、覆蓋面更廣的教育新形式。未來會暢將持續關注教育新動態,提升技術水平,助力教育信息化不斷前行。

真視通

真視通 億聯

億聯 奧威亞錄播

奧威亞錄播 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime