智能電視對成熟電視企業的顛覆,很像智能手機對功能機的顛覆,可能又是一次經典的“創新者的窘境”的重演。歷史總是一次又一次的重復,傳統電視機廠商們看起來正在繼續重蹈諾基亞、摩托羅拉和那些失敗的硬盤廠商的覆轍,想一想諾基亞從那么輝煌的行業霸主到被迫出售,才幾年的時間。我們已經看到并且可能即將看到成熟電視機廠商的一些失敗和更大的失敗,如果他們不用對待破壞性創新的方法應對的話。

為什么“智能”電視會顛覆電視行業,而ULED、OLED這些重要的技術不會?

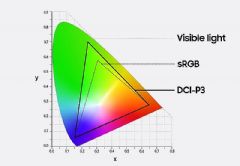

ULED、OLED這些創新是在用戶原來最在意的性能指標上的延續性或者突破性改進,這種改進一般都是成熟企業最終獲得成功,不管他們開始的早晚,因為這些企業的資源流程和價值觀都是非常適用于這些改進的,他們也非常理解現有用戶的這些很明確的需求。

但智能功能對電視用戶來說不是延續性技術創新或者突破性技術創新,不是在屏幕/顯示效果等指標上的進一步優化,而是進入了另一條曲線,是破壞性技術。隨著智能電視的發展,用戶對電視機的最在意的屬性和屬性序列已經在發生變化。

一直以來,用戶本來更加在意電視的顯示效果、屏幕大小和質量,電視機的外觀,音效等等。但在智能電視出現后,用戶開始“緩慢”的改變消費偏好,在過去的3年里,尤其是新興的電視機廠商,開始更多強調自己產品有多少部在線內容,聚合了多少家視頻網站,有多強大的人工智能和語音交互。

用戶偏好的變化改變了行業競爭基礎,而引起這個變化的原因是2個:

1。主要的原因是原來用戶更在意的主要性能指標被逐漸滿足。以尺寸舉例,過去十年,彩電市場的平均屏幕尺寸每年增加1英寸,2016年2017年已經是55寸和65寸電視在新居客廳占比最高。考慮到房子的大小,這個尺寸應該已經達到用戶需求的主流水平。顯像技術、液晶材料、工藝導致的薄度等等方面也出現了類似的趨勢。

另外一個跡象也說明了這一點,即電視廠商們向更高端發展,以一定程度上解決低端市場用戶被滿足后的貨品化問題。比如ULED,OLED,4K8K等。

2。是因為在人們的生活里,智能化、在線化、互聯網化是大的趨勢,人們越來越習慣這些東西。

當然,成熟企業在顯像技術、屏幕等方面會持續優于新興企業。但當這個技術的發展已經超過主流客戶的需求,當成熟企業和新興企業雙方都能在這些方面超過用戶需求時,“更好(持續優于)”對用戶就沒有什么意義了。

而對于新的重要屬性“智能”,因為還沒有達到用戶的需求,會逐步成為用戶購買決策的主要影響因素。成熟機構不會破壞自己,他們會把破壞性技術當成延續性創新技術強加給現在的產品,而無法充分利用和發揮其破壞性。從而無法在這個屬性上超過甚至達到破壞性新企業的水平。

看看成熟企業做的智能電視你就會明白這一點,他們最早推出智能電視,但現在在這方面做的不如新興企業。這會最終造成他們的失敗。

這個就是克里斯坦森總結的“顛覆式(或者說破壞式)創新”,而這種創新會導致成熟企業的失敗。

為什么大家不覺得電視行業在被顛覆呢?電視行業好像并沒有出現智能手機一樣被顛覆的情況?

雖然已經出現了小米電視、樂視電視和暴風電視等新興品牌的崛起,但好像中國的電視行業還是成熟的廠商更加強勢,看不到被顛覆了啊。

這是最關鍵的問題,就是這一點讓成熟電視廠商和新興電視廠商都對形勢做出了過于樂觀和過于悲觀的錯誤判斷,2017年我和新興電視企業的高管溝通,他們甚至都認為成熟電視廠商不可戰勝。

這種情況的原因,是由于電視機還沒有讓某個“X布斯”從家電變成消費電子產品,所以產品更新換代速度還不夠快,整個行業格局的新舊更替也還沒有那么快而已。當然電視機的個頭也限制了更新速度。

但即便如此,小米電視在第一代產品上市5年后也已經成為了單月銷量第一。當然,智能手機行業快的多明顯的多。

2007年iPhone和Android發布,2012年這兩個加起來已經超過了全球50%的市場份額(考慮到不同地方發展速度快慢,單就發達國家來看實際速度更快)。下面這張圖更清楚的看到了伴隨著智能手機的顛覆,傳統手機廠商和新興手機廠商的市場份額在發生什么變化。

我們來算一道數學題,就能明白為什么中國電視行業看起來還比較“美好”了。

中國家庭電視總保有量大概5.35億臺。而最近10年,每年的電視銷量都在4000萬到5000萬之間,這等于要11-13年左右才能完成一次更新換代。

再看一下手機,2009年3月,我國的手機用戶達到6.7億。而2009年中國全年的手機銷量是1.57億部;2010年是2.46億部;2011年是2.8億部;2012年是2.6億部,其中1.69億部是智能手機。在中國手機智能化最重要的這幾年,不用3年時間就可以把所有的手機更新一次(當然實際情況是手機保有量也在增長)。

所以,中國的成熟電視廠商的“窘境”只是來的比較慢而已。這既是壞事,因為水溫變得更慢,更不容易察覺;也是好事,如果我們能發現這個破壞性變革并及時以正確的方式應對的話,留給我們的時間比較長。

如果不做這件事,成熟電視企業會很危險

成熟企業的失敗,例如摩托羅拉在從模擬手機到數字手機過程中的失敗,諾基亞從數字手機到智能手機的失敗,如此種種,并不是因為公司管理的不好,而是他們太癡迷于延續性創新和突破性創新了,忽略了破壞性新S曲線的到來,或者用了錯誤的方法應對。

那什么是正確的方法呢?

1。 最重要的,是成立一個獨立的新機構,應對破壞性創新。

成立一個獨立的新機構,定義、推廣、銷售和運營真正的智能電視。一個機構不能破壞自己,由于資源依賴的原因,成熟企業一定會沿著延續性創新和突破性創新向上走到更高的價值網絡中去,這根植于企業RPV的流程和價值觀里。所以我們能看到,成熟電視廠商內心深處依然更重視顯示技術等,而不是破壞性的“智能”。

對于完成某一類任務很合適的流程和價值觀,同時也就意味著不適合于另一類任務。所以為這個新的獨立的機構輸入資源而不是流程和價值觀,讓它不受成熟企業的影響,在破壞性環境里形成自己的流程和價值觀,以這個環境中的用戶需求組織自己的產品特性的排序,用這個組織去和新興企業正面競爭。

2。 堅定不移的執行1,并且這個獨立的機構要以創業的狀態和精益創業的方法去奔跑

新的獨立的機構,在前進的過程中一定會遇到各種困難,這個機構要以創業的狀態去參與市場競爭,否則不會成功。要盡快盈利(后面會更詳細解釋),以免被中途放棄。

3。 破壞性產品將會重新定義主要經銷渠道

由于用戶觀察破壞性產品的方式和以前不同,由于原有經銷渠道的“窘境”和資源/成本依賴,破壞性產品往往會重新定義主要經銷渠道。在智能電視上,我們已經看到線上渠道煥發了新的光彩。

4。 立足破壞性特點“智能”,立足破壞性特點“智能”,立足破壞性特點“智能”

這個獨立新機構的電視產品就是要“智能”(市場也會教會它這一點),它的特點只有一個(極端一點說)就是“智能”。智能電視行業還沒出現真正革命性的產品真正有革命性交互的產品,從破壞性技術出發,從智能電視上最重要的矛盾(以最輕松休閑的方式使用更加復雜的智能電視)出發,打造破壞性環境里的革命性產品,就可能會成功。(我們為了簡單,就只寫“智能”兩個字。但我們考慮產品的時候,要從在這個范圍內用戶要完成的任務出發,而不是從“智能”這個屬性出發)

商業模式創新重要,還是智能電視本身重要?

成熟電視廠商都成立了獨立的新機構來“運營”智能電視,這樣是不是就可以了?我覺得不是。

1。皮之不在,毛將焉附

智能電視的顛覆性會導致成熟廠商的硬件銷售占比下降或消失,這才是這個顛覆式戰役的主戰場。

而一來“運營”對主戰場幫助不大,二來如果主戰場失敗,沒有了用戶,還有什么可運營的。所以成立獨立的信機構來“運營”智能電視,并不是正面應對顛覆的辦法。

2。很多是出租和收租

目前成熟電視廠商的“運營”智能電視的機構,用的很多方法是出租和收租其擁有的智能電視用戶,這種做法更是除了帶來收入之外,沒有太大意義。甚至都不能培養團隊理解用戶對于“智能”相關需求的能力。

如果做了這件事,新興電視企業可能很危險

現在這個階段,新進入的智能電視企業還有機會嗎?我覺得有。因為一來如前面提到的,這個行業發展速度慢,還有時間;二來目前成熟廠商還沒有采取正確的方式應對;三來由于早期的新興電視企業采取了一個嚴重的錯誤做法,也讓出了一些市場機會。

那早期的新興電視企業采取了什么錯誤做法呢?什么做法會使之前和未來的新興電視企業失敗呢?

是不是“與成熟企業在延續性市場競爭”?首先這當然是一種錯誤的做法,歷史經驗和理論分析都告訴我們,延續性技術創新從來都是成熟企業才能成功,新興企業采取這樣的做法(比如生產更大尺寸的電視,更早推出OLED電視等)很難取得成功。但電視行業的新興企業并沒有這么做。電視行業發展時間很長了,新興企業們已經不再做這樣的傻事了。

一些新興企業犯的最嚴重的錯誤是,沒有認識到電視行業的獨特特點,即發展速度比較慢(還記得前面得到的11年到13年的數字嗎)。因此有些企業為了盡快結束戰斗,大規模補貼,以虧本的方式銷售智能電視。這短期讓他們獲得了一定的市場份額,但由于行業特點沒有被改變,而大家都沒法持續很多年保持虧本銷售,所以這種做法給這些企業帶來了很大的資金問題,并最終導致了失敗。

如果必須要打持久戰,就不要用閃電戰的方法。而且,我們要明白,市場份額不是動力因,不會很好的自我加強和保持(除非是有網絡效應的產品,例如微信)。我們獲得市場份額,要有某個明確的目的,比如為了獲得稀缺性市場資源,才有意義,市場份額才能長久。否則,哪怕是我們想通過市場份額獲得資金支持(不管是來自于哪),也會因為電視行業的相對慢的發展速度,而泡沫破裂。

所以我的建議是,在智能電視的顛覆式戰場里,新興企業一定不要急于“虧本”銷售。集中精力做立足“智能”的產品,以創業的心態和方法去做,做好產品和銷售,未來會有機會,不用太著急,也不能太著急。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime