受面板價格下跌拖累,全球主要面板廠上半年業績出現明顯下滑。——因此,境內外多家媒體再次報道“近年來大陸面板生產線投資過大,導致產能過剩。”全球業績下滑的鍋“果然又由中國來背”。

邏輯上站不住腳的“中國投資導致過剩論”

從全球面板業近5年的投資看,的確大頭集中在了中國:但是這并不是說“其他人沒有投資”。

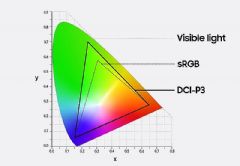

例如,作為下一代面板的OLED產品,大陸地區的投資還都處于“上馬”狀態,開出產能的大多數都是三星和LG。二者雖然大量投資在小尺寸產品、6代線OLED面板上,然而小尺寸OLED吃掉小尺寸液晶的市場后,6代和8.5代液晶面板必然更多轉向電視等大尺寸市場。

再例如,國內液晶面板的投資,雖然已經有京東方10.5代線、華東科技主導的兩條8.6代線投產,但是僅僅是剛剛投產,產能還在爬坡。而且這些生產線,包括京東方、群創、華星、惠科的新項目,都是瞄準“大尺寸”市場。60英寸以上尺寸液晶已經連續三年全球市場銷量接近翻番,而全球擅長制造這種產品的面板線只有夏普一條10代線——顯然面對未來需求存在大量的供給不足。

一個不爭的事實是,無論是的單看大陸地區,還是看全球市場,所謂新增產能都是面對OLED和大尺寸液晶兩大未來需求的。在細分市場上處于高速增長階段。這樣的投資不能用過剩論來概括:今天的市場競爭激化,實際體現的是OLED和大尺寸液晶對“過往落后歷史產能”的生存擠壓。

經營上站不住腳的“中國投資導致過剩論”

為何什么一到中國投資占主導的階段,過剩論就成了“道德批判呢”。筆者認為,這種思路潛在的意思是:你們中國人沒有理由占據全球市場,最多最多就是從增量市場分你們一杯羹而已——你們竟然不感恩戴德,還想著占據全球市場,這是道德低劣的表現。

從企業經營,本土企業的成長角度看,沒有一個企業家甘愿“永為人后”:這與國企私企、中企外企毫無關系,大家都想更好。所以市場才有了競爭、生產力才有了發展、技術才有了創新。然后,我們在OLED、柔性顯示、印刷顯示、大尺寸液晶、mini-led、激光顯示等新興領域幾乎處于第一陣營、甚至領先位置。如果這種“過剩”會被一些人批評,那么我們很愿意享受這種批評。

行業規律上站不住腳的“中國投資導致過剩論”

但是,僅僅是以上這些“大格局”的分析,顯然堵不住別有用心者的嘴巴。實際的經營狀態研究更為重要:

一方面,上半年京東方、LGD、群創、友達、華星光電、深天馬6大面板廠收入年減10.2%,5大面板廠(除去華星光電)凈利潤下降91.3%。這種現象的確存在。但是為什么呢?答案在三個層次:1.OLED和大尺寸液晶都在市場成長期,為了讓更多的普通人能夠用得上、用的起,價格加速下滑是正常策略;2.OLED和大尺寸液晶的生產線都是新建設的,都在設備折舊期。其中例如,京東方、華東科技的新生產線投入量都達到歷史最高值,這顯然會增加“固定的財務和管理成本”;3.面對OLED、柔性顯示、印刷顯示、8K大尺寸液晶等新趨勢,各個大廠的研發投入都處于歷史高峰。除此之外,全球顯示市場進入比較低迷的階段,從手機、PC到TV的消費熱情有限,亦在需求端構成了市場壓力。以上這些因素,哪一個可以用“過剩論”解釋呢——除非是要放棄,或者大幅的減緩產業技術更迭和創新步伐,否則這些因素都不能避免。

另一方面,必須考慮液晶和OLED這種“半導體”顯示行業的投資和產能“特點”:即投資密集、技術密集、產能巨大的特點,使得該行業一直處于“技術創新——產能建設和相對過剩——市場結構調整——供需平衡和緊張——技術創新”的周期格局之中。即,首先,由于每一條生產線投資都很巨大,行業企業都傾向于投資具有創新性的生產線,這導致這些生產線初期運營的技術和管理成本很高;第二,每一條生產線的產能都很巨大,產業企業無法用小步快爬的方法增加供給,只能一次性提供巨大的產能釋放,必然導致階段性的供給相對過剩。這使得企業的經營“投資-收益”過程存在明確的周期性。

綜上所述,面板業所謂投資導致過剩,進而導致行業效益下降的結論,忽視了競爭的必然性、也忽視了該行業特有的規律、更忽視行業發展必須經歷的“投入-產出”的周期性。

筆者認為,忽略行業基本面、行業規律、行業趨勢三者之間的關系,簡單的從靜態經營數據看待半導體顯示這種“科技+資本”雙光環產業的發展,是得不出正確的結論的。事實上,今天沒有業績下滑、甚至虧損的面板企業,多是在先進產能和技術投入上嚴重落后的企業——那些企業的未來才更為危險。在技術創新依然主導該行業發展的格局下,“創新產能和新技術投入”必然是構建未來勝者地位的必要基石。

淘汰誰,生存誰的問題:面板業的本質

雖然2018年以來,全球、乃至國內面板產業的“狀態”不是很讓人開心:價格降了、利潤低了、折舊高了。但是,這種現象并非“經營不佳”的表現,而是“競爭激烈”的表現,是行業洗牌的前奏。

從面板業的歷史發展看,半導體顯示產業的第一大國或地區,依次從美國、日本、臺灣、韓國、接棒到我國大陸地區。這個轉移過程的核心動力有三個:第一,誰更敢于在新產能上投資、第二,誰更敢于在新技術上投資、第三,哪一個國家或者地區的政府能提供更便利的產業環境和政策。

目前,我國大陸地區集中了全部10.5/11代線的投資,其它地區的相應投資都還在“計劃”;我國大陸地區集中了柔性OLED全球一半以上的投資,唯一競爭者是韓國;我國大陸地區企業在印刷顯示上的研發和創新力度,雖然“后發于日韓美”,但產業進程幾乎同步于韓國和日本,快于臺灣地區——作為競爭選手之一的日本則面臨技術領先,投資不足的困境,而印刷顯示的發展離不開一輪高強度、大手筆的投資支撐。

即,所謂面板業大陸地區大規模投資的產能問題,真正可怕的不是“規模”,而是這些都是“先進”產能。如果全球中小尺寸半導體顯示全面轉向OLED和柔性、大尺寸液晶市場快速成熟、印刷顯示不斷突破,未來王者是誰已經顯而易見!

所以,筆者認為這一輪“面板行業的周期變換”即具有傳統的產業周期性,又具有全球格局的“轉化”性。這也難怪幾個月的業績不佳,一些大陸之外的企業就開始拼命抹黑我們的“產業投入”——他們看到了真正的生存危機。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime