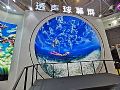

8月27日晚,雖然雨水連天,但是絲毫不影響天津全運會精彩的開幕式。尤其是美輪美奐的3D全息投影更是讓人嘆為觀止——這也算是與08年北京奧運會LED卷軸地面效果比較的一個“超級進步”。

為什么要選擇全息投影而不是LED背景呢?大屏君覺得,很多人的想法是3D與2D的差別。但是,大屏君要特別指出,LED大屏也可以顯示3D全息影像——3D全息并非投影機的獨特顯示領(lǐng)域。但是,對比LED大屏的3D效果而言,投影機在較高的同等分辨率水平下,往往具有成本優(yōu)勢和設(shè)備部署的靈活性(投影機3D全息系統(tǒng),唯一部署難點只是那張全息膜)。

當然,如果和實物布景比較,任何現(xiàn)代顯示技術(shù)都能帶來成本的下降、靈活性的上升、創(chuàng)意空間的極大化。即,實物布景所不能實現(xiàn)的效果,以及快速的場景切換能力、主要設(shè)備的二次重復利用,都是現(xiàn)代數(shù)字布景技術(shù)高速發(fā)展的原因。

不僅僅是運動場這樣的領(lǐng)域,例如天津全運會、美國NBA比賽的開場等,包括商店的櫥窗展示、博物館的特效展覽,以及現(xiàn)在電視臺非常常見的“虛擬演播廳”,都已經(jīng)成為3D全息投影的重要應用場所。甚至,大屏君認為,未來的電影院、甚至家用電視也可實現(xiàn)3D全息化——比如,高調(diào)的8K顯示,如果僅僅是2D,那么真的“很LOW”。

談到這里,可能很多人都會有這樣一個問題:為什么我現(xiàn)在看到的電視機、電影院都不是3D全息呢?——如果要看3D就必須帶著不舒服的“眼鏡”。問題的答案就在全息成像的秘密里。

人們在自然界看到的畫面,眼睛接觸的光波屬性有哪些呢?當然是包含了全部的光學信息——例如偏振、頻率、振幅、相位。不過,我們的眼睛對偏振并不敏感,對頻率則有光化學反應進行了篩選。振幅和相位則用于形成光亮度和立體感。

但是,目前常見的顯示系統(tǒng),實際上只是恢復了自然影像的頻率(即紅綠藍顏色),以及振幅(即明暗)的信息。這樣的畫面就是最常見的平面影像。包括印刷產(chǎn)品、繪畫產(chǎn)品、一般的電視機、手機都是如此成像。也就是說,丟失了“物光”的相位信息,這是傳統(tǒng)影像產(chǎn)品難以實現(xiàn)3D效果的原因所在。

對此,大屏君要特別說明,利用眼鏡的3D顯示設(shè)備,無論是快門眼鏡、還是偏光眼鏡,本質(zhì)都是在左右眼造成不同相位的“虛物光”,進而實現(xiàn)3D效果的。對此,四五十年前就已經(jīng)有很多科學家研究,如何將一個平面上的光波的所有屬性都記錄下來,并在另一個設(shè)備上全面呈現(xiàn)出來——這就是最早的全息影像概念。

在實際的工程實現(xiàn)中,其實不需要完整記錄光波的所有波動或者量子態(tài)信息,而只需要振幅和相位,就可以達到3D的效果。如果再記錄了頻率,就可形成彩色3D效果。實現(xiàn)這一需求的技術(shù)就是“干涉”。典型干涉光效果的產(chǎn)生,是由于同頻不同相位的光波照射到同一平面產(chǎn)生的疊加效應。這就決定了利用干涉現(xiàn)象,可以在一定信息密度上記錄,一個平面上光波的相位信息,同時不丟失振幅和頻率信息。這種技術(shù)就是全息攝影。

同時,光學還有另一個基本現(xiàn)象,即衍射。衍射反應的是傳播光路上障礙物,對越過光線的相位的改變。這一點正好可以用來呈現(xiàn)全息影像的相位信息。在3D全息顯示中,這個障礙物就是全息膜——全息膜可以是一個光學薄膜,也可以是氣體、水幕等。全息膜的精細程度,決定了3D顯示的清晰程度。

通過以上大屏君的分析,讀者可以看到3D全息影像的實現(xiàn)可以分成兩個階段:第一個是影像的記錄,第二個則是顯示階段。但是,實際應用中,影像的記錄過程會非常復雜——因為干涉要求同頻。這使得全息影像攝像成為一個高成本的過程。同時,還有另一個更大的問題:攝像之前必須先有實物,至少是一個模型。這也極大提高了3D全息影像的制作成本。

不過,現(xiàn)在有一個代替純攝影的3D全息影像制作技術(shù),即電腦輔助制作,或者純數(shù)字制作。彩色全息影像記錄的信息是紅綠藍三元色的振幅與相位。而振幅和相位都是光的波動性性質(zhì)。波動性質(zhì)則可以完全由數(shù)學方程式來模擬計算得到——這只不過是初中階段的光學知識。事實上,對于完全相同出發(fā)狀態(tài)的光源,任何的物光的相位問題就是一個“距離”問題。這個距離的求解僅僅又是一個三角函數(shù)的問題。

所以,大屏君說電腦3D全息制作并非復雜的科技。這個工作的難度僅在于“數(shù)據(jù)規(guī)模極其巨大”。即建立數(shù)學模型簡單,但是渲染一段效果卻需要及其巨大數(shù)量的計算工作。后者決定了只有計算機技術(shù)高度普及和廉價化的今天,3D全息影像的電腦制作才能逐漸普及。

某種意義上,決定3D全息投影技術(shù)應用廣度的瓶頸與短板,不是顯示端,而是內(nèi)容端:今天4K和8K視頻,不也是遭遇了“內(nèi)容危機”嗎?而電腦制作,極大擴展了3D全息顯示的內(nèi)容生產(chǎn)空間,且隨著高性能計算設(shè)備的價格下降,3D全息影像產(chǎn)業(yè)鏈的成本也在高速下降。近年來,3D全息投影的火熱,本質(zhì)即是計算資源成本下降的結(jié)果。

在天津奧體中心海市蜃樓般的3D全息場景背后,大屏君最想感謝的居然不是投影技術(shù),而是計算機技術(shù),這恐怕有點令本篇文章的讀者“大吃一驚”了。不過,這真正會讓大家吃驚的問題還在于“計算機技術(shù)如何推動3D全息的進一步發(fā)展”。

一個最簡單的原理是:各位的電視機不會一輩子只放一部電影。3D全息顯示的投影系統(tǒng)也是如此。——一套硬件可以工作六七年,甚至更久 。在這么長的時間里,就需要足夠多的3D全息內(nèi)容。但是,真實的情況是,現(xiàn)在的3D全息應用,沒有哪個案例是基于“海量內(nèi)容”的。

比如廣播電視臺的虛擬演播室,他們的3D全息不過是簡單場景或者簡單任務。體育賽事的開幕式的3D全息,很多是很長時間才用一次。博物館展示內(nèi)容更不會頻繁更換。婚慶市場的婚禮3D全息場景的頻度最高不過每場婚禮設(shè)計一次——其中,很多素材還會重復使用。

從這一點可以看到,真正擋在3D全息普及面前的依然是內(nèi)容:無論是用數(shù)十臺攝像機真實拍攝的方案,還是用電腦技術(shù)制作的方案,3D全息影像都還有點“小貴”。

內(nèi)容是整個產(chǎn)業(yè)鏈最大的瓶頸,內(nèi)容生產(chǎn)的成本和速度決定了全息3D投影應用的規(guī)模。不過,大屏君覺得,對這個瓶頸業(yè)內(nèi)可以報以“謹慎的樂觀”。因為計算機技術(shù)的進步、AI技術(shù)的進步、專用芯片產(chǎn)品的開發(fā),正在改變這一點。至少,過去三年這個行業(yè)成本下降超過50%,效率提升超過1倍。

因此,大屏君覺得,未來數(shù)年投影行業(yè),乃至整個顯示行業(yè)都會進入一個3D全息為主題的效果革命之中。以至于更遠的未來,TV這類產(chǎn)品也會進入3D全息時代——技術(shù)上,將8K分辨率看成16臺2K投影機,足以完成一個有限角度內(nèi)的良好的3D全息顯示效果。

WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime