10月18日,小米會有一款新的“黑科技”新品線上發布,現在輿論很傾向是激光電視;10月20日,微鯨的發布會預告已經用“大有玩投”的“投”字說明,這將很可能是一款投影產品發布會。

既然輿論的熱情都把目標對準了投影,那么就姑且認為小米激光投影和微鯨投影都來了(是不是這樣,已經沒有多少時間需要等待!)。這對于本已經熙熙攘攘的投影圈,將會有何影響呢?

看上去很大、實際很小的激光投影圈

小米早在6月份就傳出與激光投影“大咖”光峰緊密接觸的新聞。同期前后,另一個互聯網電視巨頭,樂視也被傳出“聊過”激光電視產品。微鯨則是去年興起的互聯網電視新逐浪者,也來玩玩激光電視或者智能微投,不在話外。且,微鯨和康佳關系密切。傳統電視圈的海信和長虹已經推了激光電視,康佳+微鯨組合也搞一個,絕不意外。

但是,這么多彩電企業為何都來玩投影電視呢?答案就在2014年海信的宣傳中:第一,液晶或者OLED,都搞不定100英寸以上的電視需求;第二,全球電視消費的核心規律就是“尺寸越來越大”;第三,即便是只贏得中高端電視市場一兩成的份額,激光電視國內也會有一兩百萬臺的規模。

相比較而言,2015年小米電視剛剛完成百萬臺年度銷量的突破;而微鯨電視的量不過小幾十萬臺。互聯網電視玩的最好的(也是真正賠錢最多的)樂視,不過去年300萬臺,今年600萬臺的規模。而激光電視,如果把潛在的家用市場一兩百萬、傳統商教投影市場兩百萬、微投和娛樂市場五六十萬都算進來,規模也是可觀的很——至少和小米電視、微鯨電視現有的規模比較,不是很有吸引力的。

這個圈的問題只在于,激光電視的所謂“規模”有點“畫餅充饑”。2014年幾千臺,去年過萬,今年成績再好也就是奔向10萬臺——即便加上商用和教育市場,激光投影保持現在的規模趨勢,過10萬臺年銷量,最快也要等到明年中期。而傳統家用投影市場,規模常年徘徊在十來萬臺,微投產品也不過小幾十萬臺——且后兩者不是短期內激光電視能全面替代的。

這么看來,在堅果、海信、視美樂、光峰、長虹、奧圖碼、明基,以及其他一票的傳統投影機企業參與下,激光電視和激光顯示現在的格局是“僧多肉少”:即便激光顯示是一個“優良肉型豬”,但是現在不過是“小豬仔”而已。

新手頻來,市場未熟洗牌先致

對比國內激光投影、激光電視的實際銷量,分攤到每個激光顯示企業身上的“年度量”很難超過萬臺。這是一個殘酷事實。而在微投行業,薄利、低單價、價格戰的陰影從未散去。2014年以來的“風投燒錢戰”,已經讓微投和娛樂投影圈半數企業走上黃泉路。

尤其是在激光電視和微投投影企業還要花費重金在營銷、宣傳、市場培育,以及技術研發上的時候,激光顯示產業已經是“巨頭絞肉機”。但是,也不是所有巨頭都怕“絞肉”。

第一類巨頭,例如傳統投影企業,或者有技術優勢的企業,還是能比較滋潤的。前者如索尼、奧圖碼,他們的激光產品和傳統投影機采用從制造到營銷的資源共享模式。由于有傳統產品的市場支撐,增加激光新線的成本其實很低。后者如光峰,畢竟手持激光熒光色輪的專利,實際上做了市場技術霸主。雖然稱不上大富大貴,至少也是家道小康。

第二類巨頭則是海信這樣的新手大拿。這樣的企業一開始就不是“淺嘗輒止”。激光電視產品被與傳統電視產品線進行資源整合、市場嫁接、客戶價值細分。激光電視是海信整個電視產品線體系中的一員,具有很強大的“體系優勢”。如果小米、或者樂視也來玩激光電視,那么其也會具有這種意義。

第三類企業的代表則是堅果。作為消費投影創業者,一方面需要“完整的消費產品線”;另一方面手持資本巨頭的巨大現金支持。如果微鯨也來玩微投或者激光電視,也將屬于這個類型。且,傳說堅果的老對手,極米的激光電視也已經不很遙遠了。

當然,激光顯示還有第四類企業,例如視美樂。這是典型的“全能投影”顯示玩家。其目標不是僅僅是激光電視這個消費應用,更包括從工程到商用的全部產品線。類似思維的企業還包括鴻合這樣的傳統投影渠道下的激光投影品牌。

這些分析可以看到,激光顯示雖然圈子很擁擠,但是不同企業的價值落腳點差距很大。或者說,很多企業并不在競爭的同一條線上。例如,如果小米來做激光電視,海信肯定是對手,但是和光峰就是錯位合作了。微鯨如果玩微投,則與堅果、極米對沖,不過和明基微投則還是錯位明顯的。這種局面使得,很難講誰會是最后的競爭贏家。不過,事情的另一面是,每一個不同陣營中的第三位及其以后的品牌,可能就要多擔心“生存”問題了。

由于目前激光顯示的總量比較低,如果品牌沒有強力的資源支撐,比如海信的體量、奧圖碼的傳統優勢、鴻合的渠道、堅果的資金、小米的口碑、光峰的技術、視美樂的體系與積淀,激光顯示市場就是“死亡深淵”——事實上,即便這幾個被提到的企業而言,對于激光顯示,或者現有的投影機國內全年的市場規模而言,都有些“嫌多了”。——從這個角度看,微投似乎市場品牌壓力,經過前一陣淘汰戰后已經寬松許多,但是微投的預期市場可比激光顯示還要小:這無疑是微投新玩家需要重視的問題。

互聯網電視的“下一代”布局,躲不過的課題

下一代電視的第一輪競爭在2015年就已經如火如荼。海信的激光,創維的OLED這是最大的代表。今年以來,創維和小米又看上了AR互動技術。互聯網電視的代表樂視則堅持著“大”的方向,只不過120英寸液晶只是一個花里胡哨的明星:明星不是每個人都能“娶”回家的,這樣的產品實際沒有市場價值。

所以,樂視在5月份說,下一代電視OLED和激光都有關注,只是在等待時機。

關于下一代的命題,小米不會沒有“心思”。在“這一代”產品上,論綜合影響力,小米還在傳統巨頭之后;論新興品牌間的較量,小米落后樂視、頂多與酷開平起平坐。因此,小米可能是最希望“下一代”領先的品牌之一。同樣,對于微鯨而言,各種實力比小米還要差一個檔次,就更需要“龍頭”和“領先”產品了。

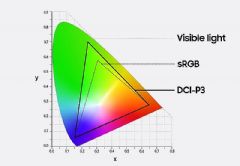

然而,從市場切入來看,OLED不是個好選擇。原因很簡單:在OLED大尺寸面板供不應求(其實小尺寸也是如此,整個OLED顯示市場都是供不應求的)的背景下,上游供應商LG的選擇標準無疑是:自我供給優先、鐵桿粉和陣營聯盟優先,如創維、規模客戶優先,如康佳。這樣的原則下,小米、樂視、微鯨等一票互聯網電視企業很難馬上進入OLED彩電圈。

然而,激光電視就不同了。上文一再說過,激光電視銷量有限。這一數據的反面則是,上游市場的供給能力幾乎是市場銷量的10倍——只要有人愿意進來,上游供給是充分的。而且,小米去年以來的彩電路線也很明確:越來越大的尺寸。在小米65英寸之后,80+以上,甚至100以上,正好缺乏“激光電視”的支持。

同時,即便是現在布局了激光電視,也不與未來“OLED”電視的布局沖突:因為OLED是液晶的直系后代,都具有100+英寸無能為力的弱勢。用海信的話說是激光和OLED在未來也會是“剛剛好”的互補。在這個意義上,微投的便攜性也是一大“別人無能為力”的優勢,作為主產品的補充,彩電企業玩玩也未嘗不可。

對于小米和微鯨的新發布會,如果真的是“投影”,那么恰表明了“下一代”電視之較量已經從“傳統大佬”,深入到“互聯網新興”品牌陣營——這對消費者而言是好事情。競爭激烈消費者才能“從中獲利”。但是,對廠商而言,恐怕這將是一場異常復雜的競爭大戲的序幕了。

康佳平板電視

康佳平板電視 創維平板電視

創維平板電視

LG平板電視

LG平板電視 海信平板電視

海信平板電視 WAP手機版

WAP手機版 建議反饋

建議反饋 官方微博

官方微博 微信掃一掃

微信掃一掃 PjTime

PjTime